建設分野では、技能実習制度での実習が行われています。建設業の場合は、関連した業務であれば技能実習2号を良好に修了した場合は特定技能への移行が可能です。また、業務内容が関連していない場合や、技能実習未経験の場合であっても技能試験と日本語能力のレベルにクリアすれば外国人に求められる要件を満たします。本編では、建設業における技能実習からの移行職種について解説致します。

在留資格『特定技能』とは

特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた業務内容を行うことができる在留資格です。

大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格

- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

従事可能な産業分野は以下の12分野です。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。

『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

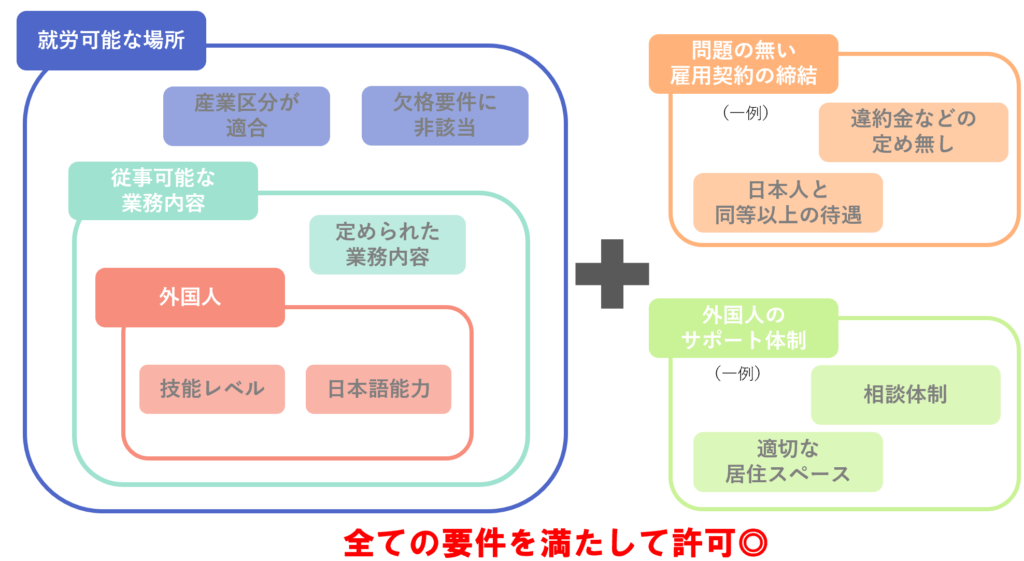

特定技能の要件について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

- 特定技能外国人が満たすべき基準

- 受入機関自体が満たすべき基準

- 特定技能雇用契約が満たすべき基準

- 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

建設業分野において特定技能人材になるために必要になってくる要件について次章にて説明します。

特定技能人材になるために必要な要件とは

在留資格「特定技能」の要件を満たすために外国人に必要になるのが「技能レベル」と「日本語能力」になります。

- 必要な技能レベル:従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

- 必要な日本語能力:日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

上記の「技能レベル」と「日本語能力」を証明するための方法(ルート)として特定技能評価試験に合格をするか、技能実習生2号を良好に修了するか(実習業務と従事する業務に関連性がある場合)、特定活動(外国人建設就労者受入事業)からの変更の3つの方法があります。

建設分野において特定技能人材になるための3つのルート

試験合格ルート

「試験合格」ルートの場合、技能評価試験と日本語試験に合格していなければなりません。試験は日本もしくは海外で開催され、合格はどの国でも問題ありません。

技能試験

技能評価試験は「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」に合格が必要です。建設分野は18の試験区分があり、従事する業務に合った試験を受験・合格する必要があります。

・土木区分(例 コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など)

・建築区分(例 建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工等)

・ライフライン・設備区分(入管、保温保冷、電気通信、電気工事 等)

日本語試験

日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です

- 日本語能力試験のN4以上に合格

- 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上

- 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)

技能実習2号を良好に修了している場合は、それまでの日本での生活を評価されることから日本語の免除となります。ただし、技能実習とは関連のない職種に就く場合は、「技能試験」は免除されるわけではないので注意が必要です。

技能実習終了ルート

技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、試験は免除されます。

「技能実習2号を良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月1以上終了した者であって、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者又は実習実施者等が作成した技能実習実施中の出勤状況や技能の習得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を終了した者をいう

特定技能審査要領より

もし、技能実習評価試験の実技試験に不合格であった場合でも、評価調書の記載から勤務状況などが良好であった場合には、良好に技能実習を修了したものとされます。

※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。

※技能実習3号の実習中の特定技能への変更は原則として認められません。

特定活動(外国人建設就労者受入事業)からの変更

2015年度から2022年度までの時限措置になります。2年もしくは3年在留後に、一定の技能を有していると認められる場合は特定技能への変更が可能です。

技能実習から特定技能への移行職種について

建設分野における、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業の関連性については以下の対応表通りです。

例えば「とび」の実習を終えた方は、「土木区分」「建築区分」の業務が従事可能です。

もし、移行可能でない作業を行いたい場合(下記以外の場合)は、従事したい業務の試験を受ける必要があります。

| 特定技能業務区分 | 試験免除等となる技能実習2号 |

|---|---|

| 土木 | さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工 ウェルポイント施工、建設機械施工、鉄工、塗装、溶接 |

| 建築 | 建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、 石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、表装 サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、築炉、鉄工、 塗装、溶接 |

| ライフライン・設備 | 建築板金、冷凍空気調和機器施工、入管、熱絶縁施工、溶接 |

まとめ

以上、建設分野における技能実習から特定技能への移行職種について説明致しました。

建設分野の場合、3つの試験区分がありこの技能試験に合格・日本語能力試験合格もしくは、関連業務に移行対象の技能実習2号を良好に修了している必要があります。