貴社で雇用している留学生アルバイトの労働時間、正しく管理できていますか?

よく知られる「週28時間」ルールですが、これは学生本人だけでなく、雇用する企業側にも厳格な管理責任が問われる、重要なコンプライアンス項目です。「知らなかった」では済まされず、万が一違反した場合には、企業が「不法就労助長罪」に問われるリスクもゼロではありません。

本記事では、外国人材を雇用する企業担当者様が押さえておくべき「資格外活動許可」に関する法的義務、実務上の注意点、そしてリスク管理の方法について、専門家の視点から詳しく解説します。

ネクステップ行政書士事務所 代表行政書士

東京・池袋を拠点とする当事務所では、年間150件を超えるビザ申請サポートを行っています。とくに「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」ビザを中心に、多様なご相談に対応してきました。このサイトの情報が、あなたの「次の一歩」につながれば幸いです。

【基本編】留学生・扶養家族のアルバイト(包括許可)に関する企業の管理義務

特定技能ビザとは異なり、留学生や家族滞在ビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用する際には、「資格外活動許可(包括許可)」のルールを企業側が正しく理解し、管理することが法律で義務付けられています。ここでは、企業担当者が遵守すべき4つの重要ポイントを解説します。

採用時の必須確認ステップ:在留カードの「裏面」を必ず確認

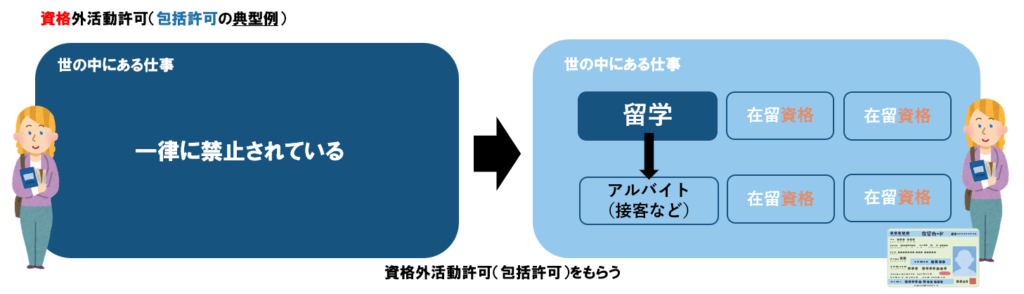

大前提の「資格外活動許可」にいてまず説明致します。

「留学」や「家族滞在」、「文化活動」、扶養を受ける配偶者や子などの方の「特定活動」の方の場合でパートやアルバイトを行う場合などは、28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について「包括許可」として認められます。「包括許可」では、タイムカード等で管理できる仕事を比較的自由に行うことができます。就労ビザでは認められない接客や単純労働なども行うことができます。

おそらくよく聞く「資格外活動許可」はこちらですが、これは学生や主婦(夫)が取ることができるものであり、現在“就労ビザ”を持って働いている人は原則、包括許可は取れません。

「包括許可」では、「週28時間」というルールがある限り、タイムカード等で管理できる仕事に限られます。学生の場合は、教育機関の長期休業期間(夏季休業、冬季休業および春季休業として在学する教育機関の学則等により定められる者)にあっては、1日について8時間以内まで認められます(労基法の関係で上限週40時間です)。

ただし、日本の高等学校、中学校、小学校に通う場合は基本的には資格外活動許可は馴染まず、事情を聴取したうえで包括許可ではなく個別許可となります。

※上記以外の場合にも「包括許可」がされ得る特殊な事例はあります。従業員の方やご自身が該当するかどうか気になる場合はお問合せ下さい。

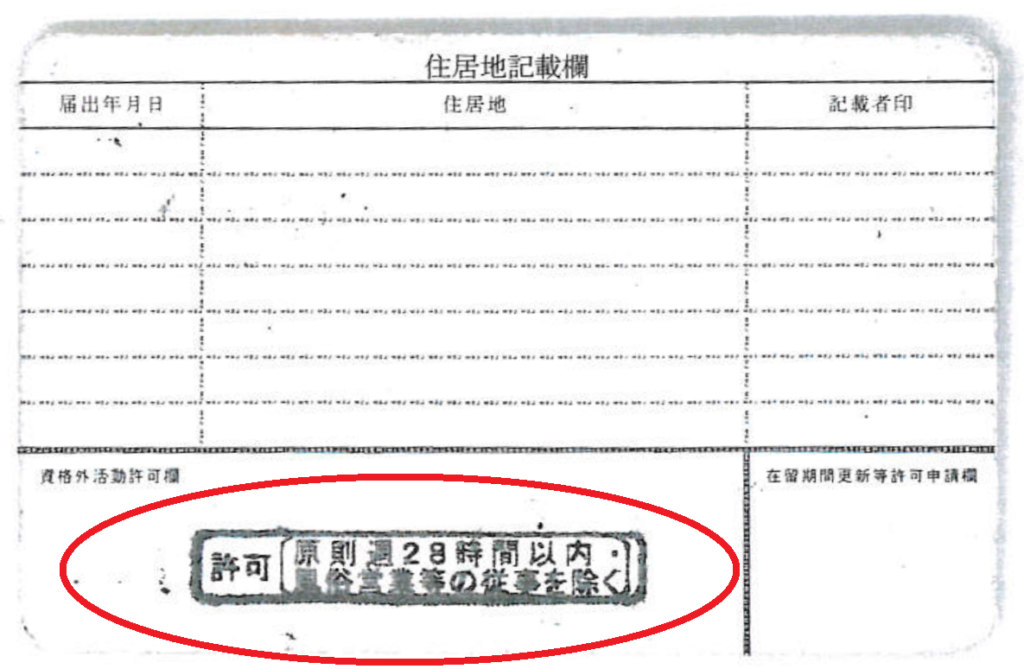

【資格外活動許可欄】

この欄には下記のような文言がかかれているので確認しましょう。

①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」

②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

※②については、資格外活動許可書を確認してください。

企業の最重要義務:週28時間のシフト管理と罰則リスク

企業に課せられる最も重要な義務が、労働時間の上限管理です。

- 原則「週28時間以内」 この時間は、1週間のどの曜日から計算しても28時間を超えてはならない、厳格なルールです。

- 例外「週40時間以内」 在籍する教育機関が定める「学則による長期休業期間中」(夏休みなど)に限り、週40時間までの勤務が認められます。企業側は、トラブルを避けるためにも、学校の年間スケジュールなどで長期休業期間を正確に把握しておくべきでしょう。

これは、月間を通しての平均でもなく、「年収÷時給÷12(か月)÷4.3(週)」で算出した結果でもありません。「どこの連続する7日間を切り取っても週28時間」である必要があります。学生の長期休業中のアルバイトについても同様に、学則で定められた期間に限り「1日あたり上限8時間」(+労基法の遵守が必要です)働いてよいことになります。

この上限時間は、本人が掛け持ちしている他のアルバイト時間も全て合計した時間です。他社の労働時間を調査する義務まではありませんが、自社のシフト管理は徹底しなければなりません。万が一、上限を超えて働かせていることが発覚した場合、企業は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。企業の信頼を失墜させ、今後の外国人雇用にも大きな支障をきたす重大な違反です。

絶対に禁止されている業務:風俗営業関連

資格外活動許可があっても、風俗営業関連の業務に従事させることは固く禁じられています。

これには、客席で接待を伴うバーやクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなどが含まれます。注意すべきは、これらの店舗で「皿洗い」や「清掃」といった直接接客しない業務であっても、不法就労と見なされるリスクが非常に高いという点です。採用前には、自社の事業内容が風俗営業関連に該当しないか、必ず確認してください。

見落としがちな「家族滞在」ビザの注意点

留学生だけでなく、社員の配偶者など「家族滞在」の在留資格を持つ方をパートタイムで雇用する場合も、資格外活動許可が必要です。

ルールは留学生の場合と全く同じで、許可を得れば週28時間以内の勤務が可能です。採用時の在留カード裏面の確認や、シフトの時間管理も同様に、企業の責任において厳格に行わなければなりません。雇用対象が学生であれ、社員の家族であれ、企業の管理義務は変わらないと認識してください。

【発展編】会社員の副業を認める「個別許可」の活用と実務

前の章では、主に「留学生」や「家族滞在」の方のアルバイト(包括許可)について、企業の管理義務を解説しました。では、すでに「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持って働く会社員の場合はどうでしょうか。

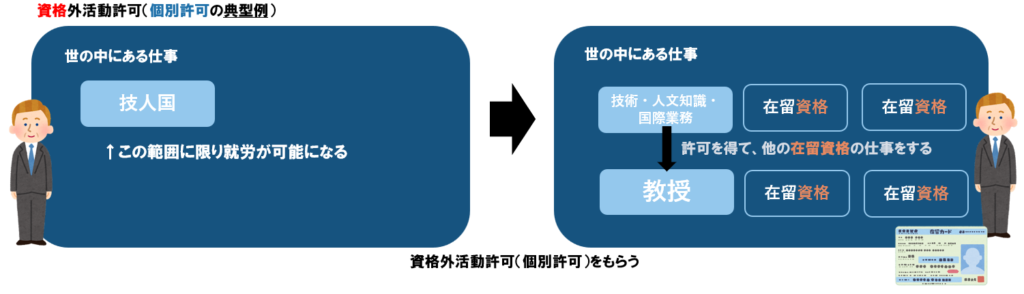

まずご理解いただきたいのは、会社員の方が副業のために取得する「資格外活動許可」は、留学生のアルバ務イトで使われる包括許可とは全く異なる「個別許可」というものである点です。

資格外活動許可の「個別許可」とは

“就労ビザ”を持っている人が資格外の活動をする場合は「個別許可」を受けることになります。「個別許可」では、入管法 別表第一の一や二の表(いわゆる就労を目的とした在留資格で「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当する在留資格で認められている活動を行う場合に許可がもらえます。これは言いかえると、平日に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動し、夜間や土日に「コンビニで接客のアルバイト」をするようなことは認められないということになります。何故なら、「コンビニで接客」ができる在留資格は無いからです。

つまり、現在“就労ビザ”で在留している人が副業をする場合に、「資格外活動許可」を申請する場合は、副業内容が“別の”就労ビザで認められている活動であれば、申請の対象になるということです。加えて、副業が本業の活動の妨げにならない範囲の活動でなければなりません。

繰り返しですが、今お持ちの在留資格で認められている活動の範囲外すべてに対して許可が出るわけではなく、他の在留資格で認められている活動内容のみが申請の対象となります。

資格外活動許可の「個別許可」についての要件等については、出入国在留管理庁のHPをご確認ください。

出入国在留管理庁『資格外活動許可について』

副業には、常に「個別許可」が必要か?

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ方から、「副業をしたいのですが、個別許可は必要ですか?」というご相談を非常に多くいただきます。結論から言うと、その副業が、あなたの持つ在留資格の活動範囲内であれば、個別許可は原則として不要です。

在留資格は「特定の会社」ではなく「特定の活動内容」に対して許可されています。したがって、例えばITエンジニアとして働く方が、休日に個人のスキルを活かしてWebサイト制作の仕事を請け負う場合、その副業も「技術」という活動の範囲内であるため、個別許可は必要ありません。

許可が必要になるのは、現在の在留資格で許可された活動の範囲を「超える」場合です。

個別許可が必要な具体的なケースについて

個別許可が必要かどうかは、前述の原則(活動の範囲内か、契約形態は何か)に基づき、ケースバイケースで判断されます。ここでは、ご相談が多い具体的なケースをいくつか紹介します。

まず、最も分かりやすいのが、現在のビザで許可されている活動内容と、副業の活動内容が明らかに異なるケースです。例えば、公立の小中学校で英語教師として働く「教育」ビザの方が、休日に民間の英会話スクールで教える場合。これは、所属する学校とは別の営利企業での活動となり、「教育」ビザの範囲外と見なされるため、個別許可が必要になります。

よく誤解されがちなのが、仕事内容は同じでも、契約形態が異なるケースです。例えば、会社員のITエンジニア(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)が、副業として別の会社からホームページ制作の案件を請け負う場合です。こういったケースでは、本業も副業も「技術・人文知識・国際業務」の範囲内ですので、個別許可の対象にはなりません(何も許可を得ることなく副業が可能)。

まとめ

ここまで、企業の担当者様が知っておくべき「資格外活動許可」の管理について、2つの異なる類型を解説してきました。一つは、留学生や扶養家族のアルバイトを雇用する際の「包括許可」の管理です。これは、全ての企業に課せられた基本的な法的義務と言えます。「週28時間」という明確なルールを遵守し、不法就労助長罪のリスクを回避することが、安定した外国人雇用の第一歩となります。

もう一つは、主に会社員の副業に関わる「個別許可」の管理です。こちらは、より高度で専門的な判断が求められる領域です。「許可が必要か不要か」を判断するには、在留資格ごとの活動範囲や契約形態など、複雑な法的知識が不可欠となります。

いずれのケースにおいても、雇用する企業側が正確な知識を持ち、主体的に関与することが不可欠です。従業員のキャリアプランと会社のコンプライアンス、その両方を守るために、専門家によるサポートが有効な場面も少なくありません。

外国人従業員を雇用する際には、しっかりとコミュニケーションを取って状況を確認するようにしましょう。