外国人採用時、在留カードの確認は必須の業務です。しかし、いつも通りチェックしたそのカード、本当に「本物」だと断言できますか?近年、巧妙化する偽造カードは一見しただけでは見破れないケースが増えており、企業を不法就労助長という大きなリスクに晒します。

本記事は、そうしたリスクから会社を確実に守るための「応用・リスク管理編」です。物理的な偽造カードの見分け方から、国の公式アプリ・サイトを使った確実な確認方法、そして万が一、不審な点を見つけた場合の具体的な対処法までを、入管専門の行政書士の視点で徹底解説します。

在留カード確認、最低限抑えるべき3つの基本

偽造を見破る応用編に入る前に、まずは在留カードを確認する上で基本中の基本となる3つのポイントを簡単におさらいします。これらは不法就労のリスクを防ぐための第一歩ですので、すでに実践されている方も、改めてその重要性をご確認ください。

在留カードには何が書かれているか

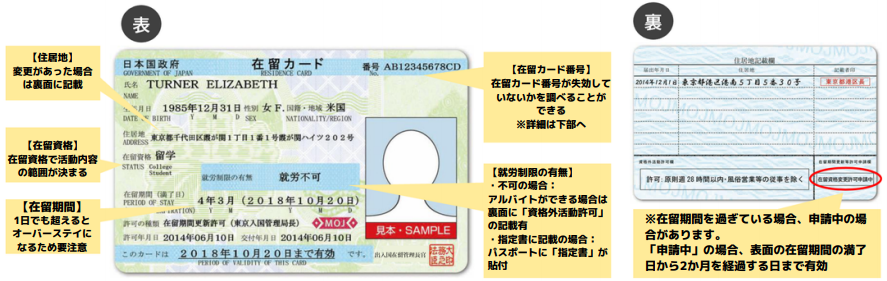

在留カードは、基本的に3か月を超えて日本に滞在することが許された外国人に対して、法務省出入国在留管理庁により発行されるものになります。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間といった基本情報が記載されています。

「3月」未満の在留期間が交付された人や「短期滞在」の在留資格が交付された人、そもそも在留資格を有していない人も交付されません。

また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カードは、16歳未満の子どもや特別永住者を除き携帯義務があり、大前提、在留カードを所持していない人を働かせるわけにはいきません。

在留カードの見るべきポイント

① 有効期間の確認

カード券面に記載されている「在留期間(満了日)」を確認します。期限が一日でも過ぎていれば、その方はオーバーステイ(不法残留)の状態にあります。この状態の方を雇用すると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があるため、最も基本的な確認事項です。

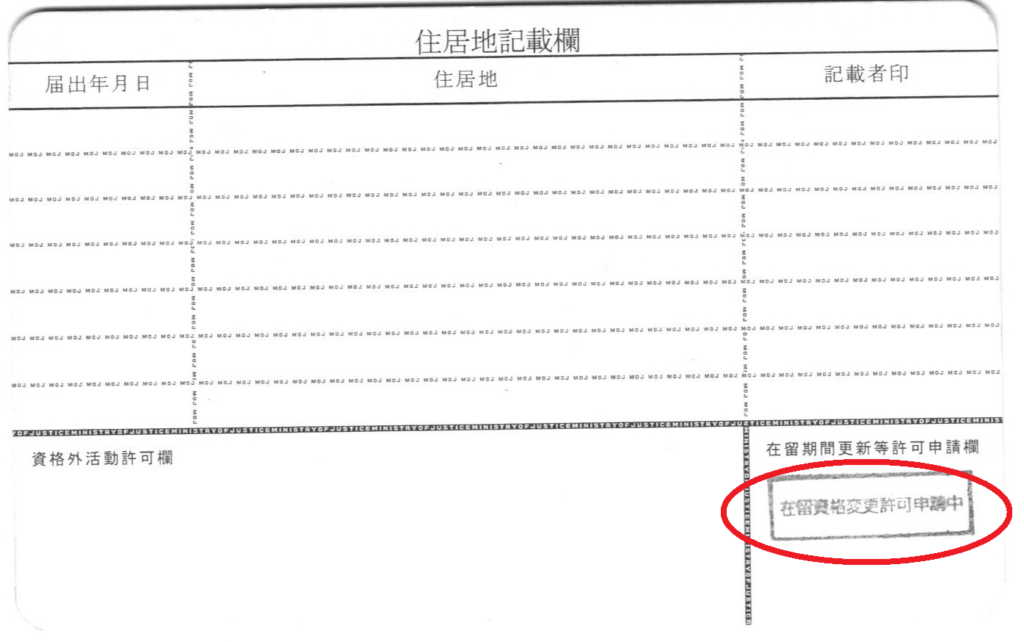

在留資格の申請を行ったかどうかは、在留カードの裏面を見ればわかります。右下に「在留資格変更許可申請中」や「在留期間更新許可申請中」の記載があれば、表面の在留期限が到来していても、特例期間に入っているためオーバーステイではありません。

② 就労可否の確認 「在留資格」の種類と「就労制限の有無」の欄は必ず確認します。これは、募集している職種と、許可された活動内容が一致しているかを見極めるためです。例えば、「留学」や「家族滞在」の資格だけでは、原則としてフルタイムで働くことはできません。

③ 本人との照合 提示されたカードの顔写真と、目の前の候補者本人が同一人物であるかを確認します。他人名義のカードを利用するケースも存在するため、基本的ながらも重要な確認作業です。

これらの基本的な確認事項は、採用担当者にとって必須の知識です。 各項目のより詳しい解説や注意点については、当事務所のこちらの記事で徹底解説していますので、必ず併せてご覧ください。

偽造・変造カードを見破るプロの2つの視点

近年、在留カードの偽造手口は非常に巧妙化しており、表面上の見た目だけでは真偽を判断しにくくなっています。「それっぽく見えるから大丈夫だろう」という油断が、企業にとって重大なリスクを招く可能性も。ここでは、採用担当者が持つべき“プロの視点”を2つご紹介します。

視点①:カードの「モノ」としての物理的特徴をチェックする

まず、在留カードそのものを手に取り、物理的な特徴に不審な点がないかを確認します。偽造カードは、細部の作り込みが甘いケースが多く、注意深く観察することで見破れることがあります。

- ホログラムの動きと輝き 在留カード左下のホログラムは、角度を変えると「MOJ」の文字が浮かび上がり、背景の模様が動いて見えるように作られています。偽造品の場合、このホログラムが単なる銀色のシールで、このような複雑な動きがありません。

- 質感と印字の精巧さ 正規の在留カードは、しっかりとした硬いプラスチック製で、氏名や在留資格などの文字は非常に鮮明に印字されています。ペラペラした薄い感触、不自然な光沢、ラミネート加工の雑な浮き、文字のかすれやフォントの微妙な違いなどがないか、注意深く確認しましょう。

- 「MOJ」の透かし文字 カードを強い光に透かして見ると、中央付近に「MOJ」(法務省の英語略称)の透かし文字が浮かび上がります。これも偽造品にはない特徴の一つです。

出所:![]() 出入国在留管理庁ホームページ「在留カード及び特別永住者証明書の見方」

出入国在留管理庁ホームページ「在留カード及び特別永住者証明書の見方」

視点②:「国」の公式ツールで二重に確認する

目視での確認は重要ですが、最終的な答え合わせとして最も確実なのが、国の公式ツールを使うことです。法務省(出入国在留管理庁)は、誰でも無料で使える便利なツールを2種類提供しています。

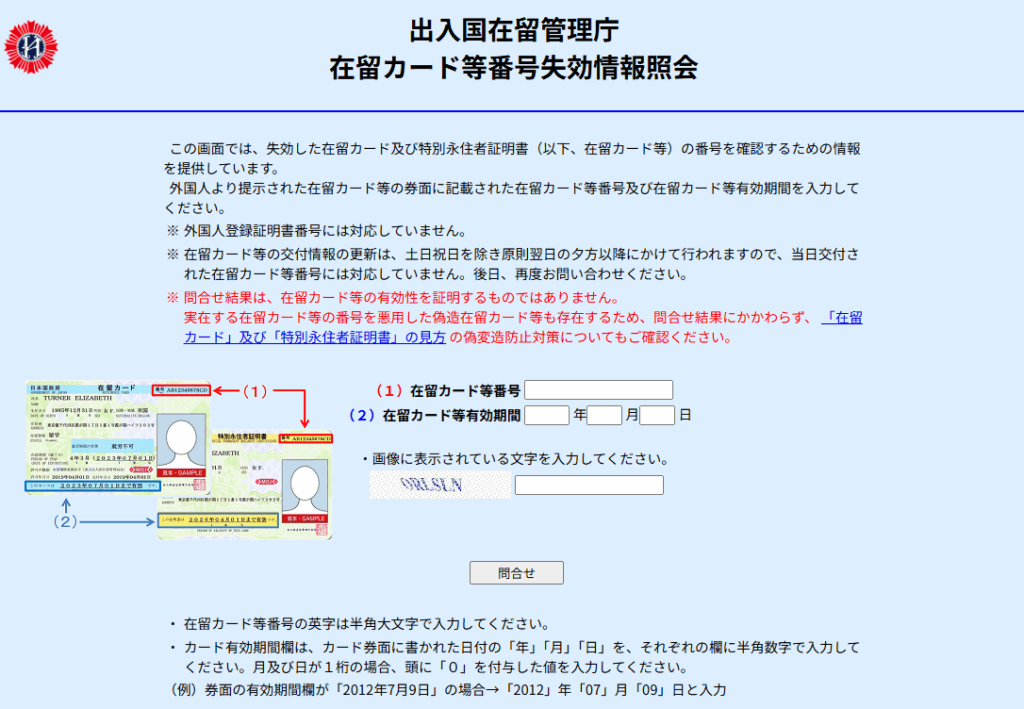

在留カード等番号失効情報照会ウェブサイト

PCから確認する場合に便利なのが、この照会サイトです。在留カードの右上に記載されている「カード番号」と「有効期間満了日」を入力するだけで、「この在留カードは失効していません。」または「この在留カードは失効しています。」と瞬時に結果が表示されます。採用時には、必ずこのサイトで確認するフローを社内ルールにすることをお勧めします。

●出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」

在留カード等読取アプリケーション

スマートフォンをお持ちの場合は、こちらの公式アプリが非常に便利です。アプリを起動し、スマートフォンのカメラで在留カードのICチップを読み取るだけで、カードの有効性が確認できます。さらに、ICチップ内の情報(氏名、在留資格、在留期間など)が画面に表示されるため、券面の記載を偽造したカード(いわゆる「変造カード」)を見破るのに極めて有効です。

●出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」

物理的なチェックと、これらの公式ツールでの確認をセットで行うことで、偽造・変造カードを見抜く精度は飛躍的に高まります。

もし「不審な点」を見つけたら?冷静に対応する3ステップ

在留カードに不自然な点を見つけたとき、採用担当者が最も意識すべきなのは「冷静に、段階を踏んで対応すること」です。相手を疑う前提ではなく、事実を確認し、企業として適切な対応を取ることが、最終的にリスク回避につながります。ここでは、現場で取るべき3つのステップをご紹介します。

ステップ①:本人に事実確認を求める

最初に行うべきは、本人に対する冷静なヒアリングです。たとえば「このカード番号が確認システムに反映されなかったのですが、お心当たりはありますか?」といった聞き方で、事実確認の場を設けましょう。決して高圧的にならず、疑ってかかるような態度は避け、あくまで客観的な事務的確認として対応することがポイントです。

ステップ②:安易に採用手続きを進めない

不審点が残る場合は、採用をいったん保留する判断が求められます。企業が十分な確認を行わずに採用を進め、不法就労が発覚した場合、雇用主が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。採用を急ぐ気持ちを抑え、判断を先延ばしにする“勇気”も、リスク管理の一つです。

ステップ③:専門機関に相談・通報する(ただし過信は禁物)

最後の手段として、出入国在留管理庁や警察への相談・通報が考えられます。法的には適切な対応とされ、企業として「しかるべき対応を取った」という記録を残す意味でも重要です。ただし、実際の運用では「個別案件には対応できない」「本人に確認してください」と言われることも多く、即時対応はあまり期待できません。

それでも、「相談・通報を行った」という事実が、後に企業の責任を問われた際の証拠となることもあります。あくまで“通報すれば何とかなる”というより、“それも含めてリスク対策の一環”として捉えるのが現実的です。

注意点として、企業が在留カードを取り上げたり、本人を不当に拘束したりするようなことは絶対にあってはなりません。必ず専門家の判断に委ねることが重要です。

まとめ

外国人採用における在留カードの確認は、券面の物理的な特徴を観察する「目視チェック」と、国の公式サイトやアプリを利用する「データ照会」をセットで行うことが、現代の常識となりつつあります。

この二重の確認体制が、巧妙化する偽造カードのリスクから企業を確実に守り、不法就労助長という重大なコンプライアンス違反を未然に防ぎます。それでも判断に迷う場合や、少しでも不審な点を感じた際は、決して自己判断しないでください。採用を決定する前に当事務所にご相談いただくことが、企業にとって最大のリスク管理です。採用担当者一人ひとりの確かな知識と慎重な姿勢が、企業のコンプライアンス体制を築き、信頼ある企業活動の礎となります。