特定技能1号として在留期間5年の満了が近づき、「このまま日本で働き続けたい」と考えていませんか?そのための最も有力な選択肢が、在留期間が無期限になる「特定技能2号」へのステップアップです。2023年に対象分野が全11分野に拡大されたことで、より多くの方が2号を目指せるようになりました。本記事では、特定技能2号を申請するための具体的な条件、分野ごとの必須試験、そして手続きの全体像を分かりやすく解説していきます。

この記事は、出入国在留管理庁の公式サイトで公開されている最新情報を参照して作成しています。

▶参考:特定技能制度(出入国在留管理庁)

ネクステップ行政書士事務所 代表行政書士

東京・池袋を拠点とする当事務所では、年間150件を超えるビザ申請サポートを行っています。とくに「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」ビザを中心に、多様なご相談に対応してきました。このサイトの情報が、あなたの「次の一歩」につながれば幸いです。

特定技能1号と2号の主な違い

「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりもより熟練した技能が求められ、マネジメントや管理業務を行う活動を行うための在留資格(ビザ)になります。「技能実習生」よりも「特定技能1号」の方が熟練した人材、という位置づけでしたがさらに業務に精通し管理業務まで担うことができるのが「特定技能2号」になります。

・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 通算で上限5年まで | 上限なし(更新可) 3年、1年または6か月ごとの更新 |

| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 ※試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験免除) | 熟練した技能 ※試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験免除) | 分野による |

| 家族の帯同 | 基原則として不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 支援計画の実施が義務 | 支援支援計画の実施が任意 |

上の表の通り、特定技能2号になる最大のメリットは、在留期間の上限がなくなり、母国の家族(配偶者と子)を日本に呼び寄せることができる点です。これにより、腰を据えて日本で長期的なキャリアを築くことが可能になります。

特定技能2号になるための共通の要件

「特定技能2号」の在留資格(ビザ)になるためには、外国人・雇用主・契約内容等それぞれが満たさなければならない要件・基準があります。これらの基準は「特定技能1号」と同じぐらい多くの項目を確認されることになります。特定技能は、「誰」でも「どの事業所」でも雇用することができる在留資格ではありません。

外国人本人の要件について

特定技能2号の在留資格を申請するためには、申請者ご本人が以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1. 熟練した技能(試験と実務経験)

特定技能2号には、分野ごとに定められた試験に合格し、さらに実務経験を積むことで証明される「熟練した技能」が求められます。

▼ 分野別の試験・実務経験の要件

| 特定 産業分野 | 試験 | 実務経験 |

|---|---|---|

| ビルクリーニング | 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」 又は「技能検定1級」 | 建物の清掃業務に複数の作業員を指導、現場を管理する者として、2年以上。 |

| 工業製品製造業 | 「製造分野特定技能2号評価試験」 及び「ビジネス・キャリア検定3級」 又は「技能検定1級」 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験、3年以上 |

| 建設 | 「建設分野特定技2号評価試験」、「技能検定1級」 又は「技能検定単一等級」 | 能力評価基準のレベル3に対応する必要な就業日数(職⾧及び班⾧)、0.5年~3年(職種による) ※詳しくはこちら p.57 |

| 造船・舶用工業 | 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」 又は「技能検定1級」 | 監督者として複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務経験、2年以上 |

| 自動車整備 | 「自動車整備分野特定技能評価2号試験」 又は「自動車整備士技能検定試験2級」 | 道路運送車両法第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場の実務経験(分解、点検、調整等の整備作業)、3年以上 |

| 航空 | 「航空分野特定技能2号評価試験」 又は「航空従事者技能証明」 | ・空港グランドハンドリング: 空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験 ・航空機整備区分: 国家資格整備士等の指導・監督の下、ドック整備や材料・部品等の領収検査等、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務の実務経験、 3 年以上 |

| 宿泊 | 「宿泊分野特定技能2号評価試験」 | 国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に従事した実務経験、2年以上 |

| 農業 | 「2号農業技能測定試験」 | 耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者と しての実務経験、2年以上 又は、耕種農業若しくは畜産農業の現場における実務経験、3年以上 |

| 漁業 | 「2号漁業技能測定試験」 及び「日本語能力試験N3以上」 | ・漁業区分:漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者 又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験、2年以上 ・業務区分:養殖業 漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験、2年以上 |

| 飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」 | 飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験、2年以上 ※1号特定技能外国人を「工程を管理する者」として従事させる際は、客観的に証明する書類、例えば辞令や職務命令書等をもって、上記に例示した役職を命じ、業務に従事させることが必要 |

| 外食業 | 「外食業特定技能2号技能測定試験」 及び「日本語能力試験N3以上」 | 飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外 国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験、2年以上 |

※詳細な実務経験の定義は、分野ごとの運用要領をご確認ください。

2. 日本の法令・義務の遵守

在留資格の申請にあたり、以下の基本的な公的義務を果たしている必要があります。

- 税金(住民税など)や社会保険料を適切に納めていること。

- 日本の法律を守り、犯罪歴などがないこと。

- 所属機関の変更などを適切に届け出ていること。

3. その他の共通条件

上記に加えて、以下の共通条件も満たす必要があります。

- 18歳以上であること。

- 健康状態が良好であること。

- 有効な旅券(パスポート)を所持していること。

- 保証金の徴収や違約金契約などを結んでいないこと。

- 母国で定められた手続きがある場合、それを経ていること。

受入れ機関・企業の要件について

特定技能2号の外国人を雇用するためには、受入れ機関(企業)も様々な条件を満たす必要があります。ここでは企業側に求められる要件を3つのステップで解説します。

1. 対象となる11の産業分野であること

まず大前提として、企業の事業内容が特定技能制度で定められた以下の11分野のいずれかに該当している必要があります。

- ビルクリーニング

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

2. 分野ごとに定められた事業所の基準

上記の11分野に該当するだけでなく、分野ごとに定められた許認可や登録などの基準を満たす必要があります。

| 特定 産業分野 | 従事可能な事業所の要件について |

|---|---|

| ビルクリーニング | 建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において受け入れること |

| 工業製品製造業 | 事業所で下記の日本標準産業分類に該当する製品の製造を扱っていること 2194 鋳型製造業(中子を含む)、225 鉄素形材製造業、235 非鉄金属素形材製造業、 2424 作業工具製造業、2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)、 245金属素形材製品製造業、2465 金属熱処理業、2534 工業窯炉製造業、 2592 弁・同附属品製造業、2651 鋳造装置製造業、 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業、2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業、 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)、3295 工業用模型製造業 2422 機械刃物製造業、248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、 25 はん用機械器具製造業(ただし、2534工業窯戸製造業、2591消火器具・消火装置製造業及び 2592弁・同附属品製造業を除く)、26 生産用機械器具製造業(ただし、 2651鋳造装置製造業、2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業及び 2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く)、 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)、 271 事務用機械器具製造業、272 サービス用・娯楽用機械器具製造業、 273 計量器・測定器・分析機器・試験 機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、275 光学機械器具・レンズ製造業 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関 電装品製造業及び2929その他の産業用電気機械器具製造業 (車両用、船舶用を含む)を除く)、30 情報通信機械器具製造業 |

| 建設 | ・建設業法第3条第1項の許可を受けていること ・建設キャリアアップシステムに登録していること ・告示第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第1号イに規定する行動規範を遵守すること |

| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業を営むことを国土交通省より確認された事業所において受け入れること |

| 自動車整備 | 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること |

| 航空 | ・空港グランドハンドリング区分: 承認や営業を認められて、空港グランドハンドリングを営む者 において受け入れること ・航空機整備区分: 航空法による認定を受けた事業者もしくはその事業者から業務の委託を受けた事業者 |

| 宿泊 | 旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たすこと ・ 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること ・ 風俗営業法に規定する「施設」(ラブホテル等)に該当しないこと ・ 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせな いこと |

| 農業 | 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があること |

| 漁業 | 漁業・養殖業の業務を扱っている事業所 |

| 飲食料品製造業 | 下記のいずれかの分類を主たる業務として行っている事業所であること ・中分類09 食料品製造業 ・小分類101 清涼飲料製造業 ・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く) ・小分類104 製氷業 ・細分類5861 菓子小売業(製造小売) ・細分類5863 パン小売業(製造小売) ・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る) |

| 外食業 | 下記のいずれかの飲食サービスを提供している事業所であり、保健所長の営業許可を受けているか、営業許可が必要ない場合は届出を行っている。 ・客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業 ・飲食することを目的とした設備を事業所内を有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業 ・客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業 ・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業 |

※これは主な要件の抜粋です。詳細は各分野の運用要領をご確認ください。

3. 企業として遵守すべき共通基準

上記に加えて、企業として以下の基準をすべて満たしている必要があります。一つでも満たさない場合は雇用できません。

- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。

- 過去1年以内に、特定技能外国人と同種の業務を行う労働者をリストラ(非自発的離職)させていないこと。

- 過去1年以内に、行方不明者を発生させていないこと。

- 過去5年以内に出入国または労働関連法令に関する重大な違反がないこと。

- 外国人が保証金の徴収や違約金契約をさせられていないこと。

- 支援に要する費用を、外国人に直接的または間接的に負担させていないこと。

- 報酬を預貯金口座への振込で支払うなど、支払体制が適切であること。

特定技能2号の雇用契約で定められる条件

特定技能2号の外国人と結ぶ雇用契約は、業務内容や労働条件について、いくつかの重要なルールを守る必要があります。

1. 従事させる業務内容

特定技能2号の外国人には、「熟練した技能」を要する、各分野で定められた業務に従事させなければなりません。特定技能1号と同じ業務内容のままでは不適切と判断されるため、必ずレベルアップした業務を担当させる必要があります。

| 特定 産業分野 | 業務内容 |

|---|---|

| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 |

| 工業製品製造業 | 複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理 |

| 建設 | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設や建築物、ライフライン設備の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |

| 造船・舶用工業 | 塗装区分:複数の作業員を指揮・命令・管理しながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事 ※他区分も同等の業務内容 |

| 自動車整備 | 他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務 |

| 航空 | 空港グランドハンドリング:社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理 航空機整備:自らの判断により行う、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等 |

| 宿泊 | 複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 |

| 農業 | 耕種農業区分(耕種農業全般、栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務 |

| 漁業 | ・漁業区分:漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理。 ・養殖区分:養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 |

| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務 |

| 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営 |

※これは業務内容の概要です。必ず各分野の運用要領で詳細をご確認ください。

2. 雇用条件・待遇に関するルール

特定技能外国人を雇用する際の待遇は、日本人の労働者と平等でなければなりません。雇用契約には、特に以下の内容を遵守することが求められます。

- 労働時間: 正社員など、同じ会社で同じ業務を行う通常の労働者と同等であること。

- 報酬額: 同じ業務を行う日本人がいる場合、その日本人と同等以上の金額であること。

- 差別的取扱いの禁止: 外国人であることを理由に、給与の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別的な取扱いをしてはなりません。

- 休暇の取得: 本人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇などを取得できるよう配慮すること。

- 派遣契約の場合: 労働者派遣として雇用する場合は、派遣先や派遣期間が適切に定められていること。

特に注意が必要なポイントとして給料の決め方が挙げられますが、そちらについては下記の記事で詳しく解説しておりますので、是非参考にしてください。

【5ステップで解説】特定技能2号ビザ 申請手続きの完全ガイド

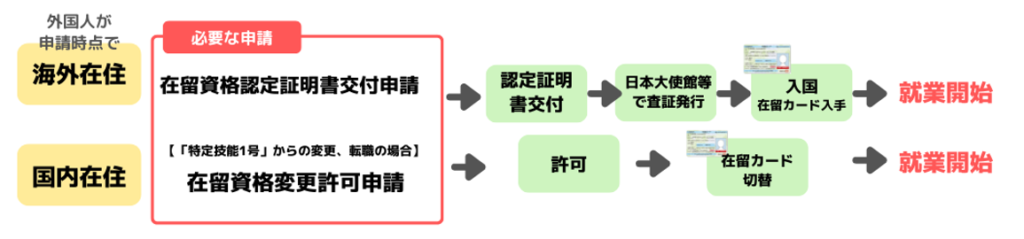

在留資格の手続きは、「特定技能1号」から変更する場合や、別の会社で「特定技能2号」で働いている人が転職する場合は「在留資格変更許可申請」、海外にいる人材を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。必要な書類、申請場所等について説明します。

手続きの全体像

外国籍人材が日本にいる場合と海外にいる場合で考え方は異なりますが、基本的なルールとして「就業を開始する前」までに在留資格の「取得」が完了していなければなりません。申請から許可まで数か月に審査期間が及ぶ場合もありますが、「許可」を得て新しい在留カードを得るまでは活動はできません。

「特定技能2号」の場合で、在留資格の手続きが必要になる場合は主に3パターンです。

- 内定者が海外にいる場合

- 自社もしくは他社で「特定技能1号」であった人を「特定技能2号」に変更する場合

- すでに「特定技能2号」の人が転職をして「特定技能2号」で働く場合

1の場合は、「在留資格認定書交付申請」を行います。就職先の会社の人が代理人となって申請をします。認定証明書が発行されたら母国にいる本人に郵送し、本人が査証に変えて入国することになります。

2の場合は、「特定技能1号」から切り替えを行うために「在留資格変更許可申請」をします。注意点としては、他社で働いている人が転職をする場合は、申請結果の許可が下りて在留カードの切替が完了してからでないと就労できないことです。審査期間も半年に及ぶ場合があります。間違っても見切りで入社することが無いようにしてください。

3の場合は、他社で「特定技能2号」で働いていて転職をした際には、転職後も同じ業務をする場合であっても、「在留資格変更許可申請」を行います。転職の場合には、新しい在留カードをもらうまでは新しい職場で働けませんので注意が必要です。

手続きの流れについて

特定技能2号への在留資格変更手続きは、主に以下の5つのステップで進みます。ここでは、すでに日本に在留している「特定技能1号」の方が資格を変更するケースを想定して解説します。

ステップ1:技能評価試験に合格し、雇用契約を結ぶ

- 申請者本人: まず、ご自身の分野で定められた「特定技能2号評価試験」等を受験し、合格します。

- 受入れ機関(企業): 試験合格後、申請者と「特定技能2号」としての新しい雇用契約を締結します。この契約は、前の章で解説した報酬額や業務内容の基準を満たす必要があります。

ステップ2:申請に必要な書類を準備する

手続き全体で最も時間と手間がかかる部分です。申請には、申請者本人が準備する書類と、企業側が準備する書類があります。

必要書類については分野ごとに異なります。

出入国在留管理庁のこちらのページに掲載がありますので、こちらをご確認ください。

また、必要書類や参考様式もこちらのページからダウンロードできます。

ステップ3:地方出入国在留管理局へ申請する

すべての書類が揃ったら、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。申請は、原則として会社の職員の方か、依頼を受けた行政書士が行います。

ステップ4:審査を待つ

申請後は、入管による審査が行われます。

- 審査期間の目安: 通常1ヶ月~3ヶ月程度ですが、申請内容や時期によって変動します。

- 審査の過程で、追加の資料提出を求められることもあります。

ステップ5:結果を受け取り、新しい在留カードを交付してもらう

審査が完了すると、結果がハガキで通知されます。

- 許可の場合: 通知ハガキと必要な書類(パスポート、在留カードなど)を持って入管へ行き、新しい「特定技能2号」の在留カードを受け取ります。

- 不許可の場合: 不許可の理由を確認し、再申請の準備を検討します。

「準備はとにかく早めに始めること」、これに尽きます。特定技能1号の在留期間が満了するギリギリになってから準備を始めると、試験のタイミングが合わなかったり、書類の準備が間に合わなかったりするケースが非常に多いです。在留期間の満了日が決まっている方は、早めに専門家へ相談し、準備を開始することをお勧めします。

特定技能2号の試験実施状況について

特定技能2号の試験の実施状況については、出入国在留管理庁のこちらのページででまとめられております。

まとめ

以上、「特定技能2号」の条件や試験について解説しました。

「特定技能2号」では「特定技能1号」と同様に、業務内容や就業できる事業所の要件があり、技能レベルの確認も試験合格のみならず、各分野で決められた期間の実務経験が必要です。中には「指導する立場になってから●年」といったように「特定技能2号」を検討する場合には、事前に把握をして5年経過をするまでに要件を達成するようなキャリアプランが必要な場合もあります。

「特定技能2号」人材は、人手不足が著しい分野では必ず戦力になります。是非、検討されるのがよいのではないでしょうか。