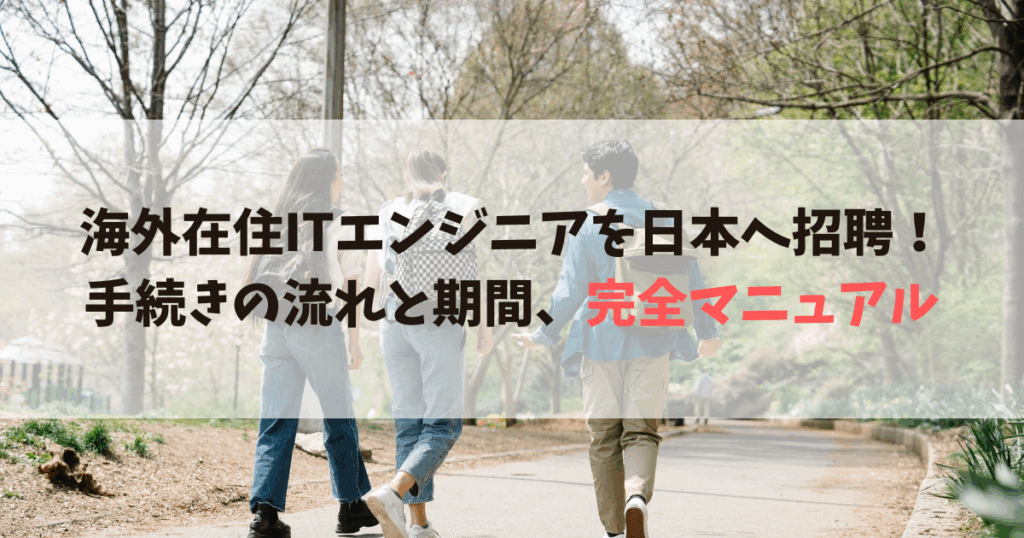

事業の成長を加速させるため、国境を越えて、世界中から優秀なITエンジニアを採用したい。

グローバルな採用戦略を描く企業にとって、これは非常に重要な一手です。しかし、海外から人材を呼び寄せる手続きは国内採用とは全く異なり、「何から手をつけていいか」「どれくらい時間がかかるのか」といった不安が、ご担当者の前に立ちはだかります。

本記事では、採用決定からエンジニアが日本で就業を開始するまでの全ステップと、現実的なスケジュール感を「完全マニュアル」として、時系列で解説します。

大前提:まず「在留資格認定証明書(COE)」の取得を目指す

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるには、まず「どの在留資格を目指すのか」を定め、その許可を事前にもらうための「在留資格認定証明書(COE)」を申請する、という2つの基本を理解する必要があります。

「在留資格認定証明書(COE)」とは?

海外にいる外国人を、就労などの目的で日本に呼び寄せる際に、日本の企業が最初に行うべき手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。在留資格認定証明書はCertificate of Eligibility(略してCOE)と呼ばれます。

これは、日本の出入国在留管理庁が、「この外国人が日本で行おうとしている活動(今回のケースではITエンジニアとしての業務)は、たしかに在留資格の条件に適合しています」と、事前にお墨付きを与える公的な証明書です。

COEは、いわばVISA(査証)発給のための「事前審査証明書」の意味合いがあります。海外の日本大使館・領事館でいきなりVISA(査証)申請を行うと、大使館が日本の入管に照会をかけるため、審査に非常に長い時間がかかってしまいます。 そこで、先に日本国内で専門的な審査を済ませ、COEを取得しておくことで、その後の大使館でのVISA(査証)発給手続きが、主に本人確認などの形式的な審査となり、大幅に迅速化・簡略化されるのです。

この「在留資格認定証明書交付申請」は、海外にいるエンジニア本人が行うのではなく、受け入れ先となる日本の企業が、代理人として日本の出入国在留管理庁に対して行います。 これが、海外招聘プロセスの基本中の基本となります。このCOEの申請は、受け入れ先となる日本の企業が代理人として行うのが一般的ですが、本人が短期滞在などで来日し、自身で申請することも制度上は可能です。

ITエンジニアが申請すべき在留資格は?

では、ITエンジニアを招聘する場合、どの在留資格でCOEを申請すればよいのでしょうか。主に2つの選択肢が考えられます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

これが最も一般的で、基本的な選択肢です。システムエンジニアやプログラマーといったITエンジニアの業務は、この在留資格で想定される典型的な業務と言えます。

在留資格「高度専門職1号(ロ)」

もし採用するエンジニアの学歴、職歴、年収などが一定の基準を超えるハイスペック人材である場合、より優遇措置の多い「高度専門職」ビザを目指せる可能性があります。これは、入管が出しているポイント計算表に則って計算したときに、70点以上を獲得した場合に認められるもので、最初から5年の在留期間が付与されたり、小さい子供がいる場合などに育児のために親を呼ぶことができるといったメリットがあります。

次章では、このCOEを取得し、エンジニアが無事に来日・入社するまでの具体的なステップを詳しく見ていきましょう。

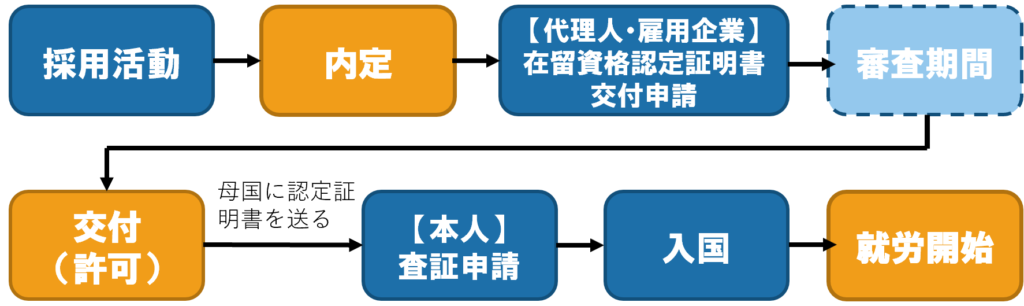

【全ステップ解説】採用決定から入社までのロードマップ

ここからは、海外在住のエンジニアの採用を決定してから、実際に日本で業務を開始するまでの全手続きを、具体的な8つのステップに分けて解説します。各ステップで「誰が」「何をするのか」を明確にイメージしながら読み進めてください。

Step1:内定・雇用契約の締結

全ての始まりは、候補者への内定通知と、双方の合意に基づく雇用契約の締結です。この雇用契約書は、後の在留資格申請において、職務内容や報酬を証明する最も重要な書類の一つとなります。

Step2:必要書類の準備

「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類を、日本側と海外の本人側で分担して収集します。下記は在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合の「一例」になります。在留資格によって必要な書類は異なりますので、詳しくは入管のホームページをご確認ください。

申請書についても入管のホームページにてダウンロードすることができます。

- 企業側が日本で準備する主な書類

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 会社の登記事項証明書、直近年度の決算報告書の写し

- 雇用契約書の写し、雇用理由書 など

- 本人に海外で準備を依頼する主な書類

- パスポートのコピー

- 最終学歴の卒業証明書(英語版など)

- これまでの職務経歴書、在職証明書

- 証明写真

Step3:日本の入管へCOEを申請

両者の書類が揃ったら、受け入れ企業が代理人となり、管轄の出入国在留管理庁の窓口へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

Step4:入管での審査

提出された書類を基に、入管の審査官が「この外国人はビザの要件を満たしているか」「この企業は安定して雇用できるか」などを審査します。この審査期間が、全体のスケジュールを左右する最も重要な部分です。(期間の詳細は第3章で解説します)

Step5:COEの交付と本人への海外送付

審査が通ると、「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。申請方法にもよりますが、現在では電子COEが有効です。COEをメール等で海外にいる本人に送付します。もしくは、国際郵便等で紙のCOEの原本を送付をしたのでも問題ありません。

Step6:現地の日本大使館・領事館でのビザ(査証)申請

本人(エンジニア)は、受け取ったCOEと自身のパスポート、VISA(査証)申請書などを持って、自国もしくは居住地のある日本大使館または総領事館へ行き、VISA(査証)の発給を受けます。COEがあるため、この手続きは比較的スムーズに進みます。

Step7:来日・在留カードの交付

無事にVISA(査証)が発給されたら、いよいよ来日です。日本の主要空港(成田、羽田、関西、中部など)の入国審査時に、パスポートとCOEを提示すると、その場で中長期在留者としての「在留カード」が交付されます。

Step8:市区町村役場での手続き・就業開始

来日後14日以内に、住む場所の市区町村役場へ行き、在留カードを持って住民登録を行います。この手続きが完了し、正式に日本での生活基盤が整ってから、企業での就業がスタートとなります。

【最重要】全体のスケジュール感と審査期間

海外在住者を採用する上で、担当者が最も正確に把握しておくべきなのが、「内定から入社まで、結局どれくらいの期間がかかるのか」という全体のスケジュール感です。この見通しを誤ると、人員計画やプロジェクトの進行に大きな支障をきたすため、正しい理解が不可欠です。

COEの審査期間が全体の鍵

プロセス全体で最も時間がかかり、かつ変動するのが、第2章のStep4にあたる「在留資格認定証明書(COE)」の審査期間です。 出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月とされています。ただし、これはあくまで目安です。申請内容や提出する入管の混雑具合、入管の繁忙期(1月~6月など)によって、これより短縮されることも、逆に長引くことも珍しくありません。

結論:申請から来日まで「3~6ヶ月」を想定する(目安)

この審査期間に加えて、以下の時間も考慮する必要があります。

- Step2:本人側の書類準備(海外での書類取得に1ヶ月以上かかることも)

- Step6:現地の日本大使館・領事館でのビザ発給にかかる期間(数日~2週間程度)

これらの要素を総合すると、COEの申請を行ってから、エンジニア本人が来日して就業可能になるまで、少なくとも2ヶ月、通常は3~6ヶ月程度を見ておくのが、現実的なタイムラインと言えるでしょう。

したがって、海外在住者を採用する場合は、このスケジュール感を前提として採用計画やプロジェクトのアサイン計画を立てることが、成功の鍵となります。

海外招聘でよくある質問(Q&A)

最後に、海外在住者の採用手続きにおいて、企業の担当者様から特によく寄せられる3つの質問にお答えします。

Q1:COEの申請中に、本人が短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日して、日本で働きながら結果を待つことはできますか?

A1: いいえ、原則としてできません。

「短期滞在」は、あくまで観光や短期商用を目的とした在留資格です。一方で、これから申請するのは「就労」という長期滞在を目的とした在留資格であり、両者は根本的に性質が異なります。働くつもりが無く 短期滞在ビザで入国した後に就労ビザへの変更を申請することは、原則としては認めてはいません(たまたま短期滞在の在留期限内にCOEが交付された場合は、入管で相談の上、変更が認められることはあります)。 最も確実で正しいルートは、本人が自国でCOEの交付を待ち、正規の手順でビザを取得した後に、就労目的で来日することになります。

Q2:万が一、COEが不許可になった場合はどうなりますか?

A2: 不許可になったとしても、再申請は可能です。

最も重要なのは、不許可になった理由を正確に把握することです。申請を行った入管へ出向けば、不許可理由の説明を受けることができますので、まずはその内容を詳細に確認します。 理由が単なる書類の不備であれば、それを修正・補強します。企業の安定性や本人の経歴について疑義が示された場合は、その懸念を払拭するための追加資料を準備し、万全の体制で再申請に臨むことになります。一度不許可になると次回の審査はより慎重になるため、専門家への相談を強く推奨いたします。

Q3:採用するエンジニアの家族(配偶者・子)も一緒に呼び寄せたいのですが、可能ですか?

A3: はい、可能です。

エンジニア本人が取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号」に付随する形で、その扶養を受ける配偶者やお子様は在留資格「家族滞在」などを申請することができます。 最も効率的なのは、本人のCOE申請と同時に、ご家族のCOE申請もまとめて行うことです。その際、本人との身分関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書など)や、家族全員を扶養できる十分な経済力があることを示す資料(給与額など)が追加で必要となります。 ご家族の帯同は、本人が安心して日本で長く働くための重要な要素ですので、採用が決まった段階で、帯同の希望の有無を確認し、早い段階から準備を進めましょう。

この場合の家族の申請についても申請者(代理人)は受入企業になります。この点については2者でよく話し合い、理解したうえで手続きを進めるようにしてください。

まとめ

海外在住のITエンジニアを日本へ招聘するには、国内採用とは全く異なる「在留資格認定証明書(COE)」の申請プロセスと、数ヶ月単位の準備期間が必要です。この2点をまず念頭に置くことが、計画を成功させるための第一歩です。

本マニュアルだけでは判断に迷う個別のケースや、この複雑な手続きを確実かつスムーズに進めたいとお考えの場合は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。